ピアノは一目見れば「どこを押せばどの音が出るのか」が分かりやすいですが、ギターの指板を見てパッと音が分かる人はピアノに比べたら少ないと思う。

そこで、ギターのフレットごとの音を覚えるために分かりやすい表があれば練習が捗ると思ったので実験的に作ってみました。

そもそもピアノだって、知らない人からしたら「ド」がどこにあるのかもわからないということをある時気づかされて、そういえば小学校で使う鍵盤ハーモニカには鍵盤ごとに音の名前のシールが貼ってあったことを思い出しました。

そう、この記事はそのシールです。見ながら音階を弾いていればいつの間にか音を覚えることができて、シールを剥がしても大丈夫なギタリストになれる…かも。

同時に、ギターという楽器は和音が重要ですが、この楽器の特性上様々な場所に様々な形でコードは存在するので、開放弦を含む基本の形を抑えておくことはともかく、全ての形を覚えようとしても徒労で、曲の雰囲気によってコードの形を自分で選択することが出来る力が重要であるように僕は思います。

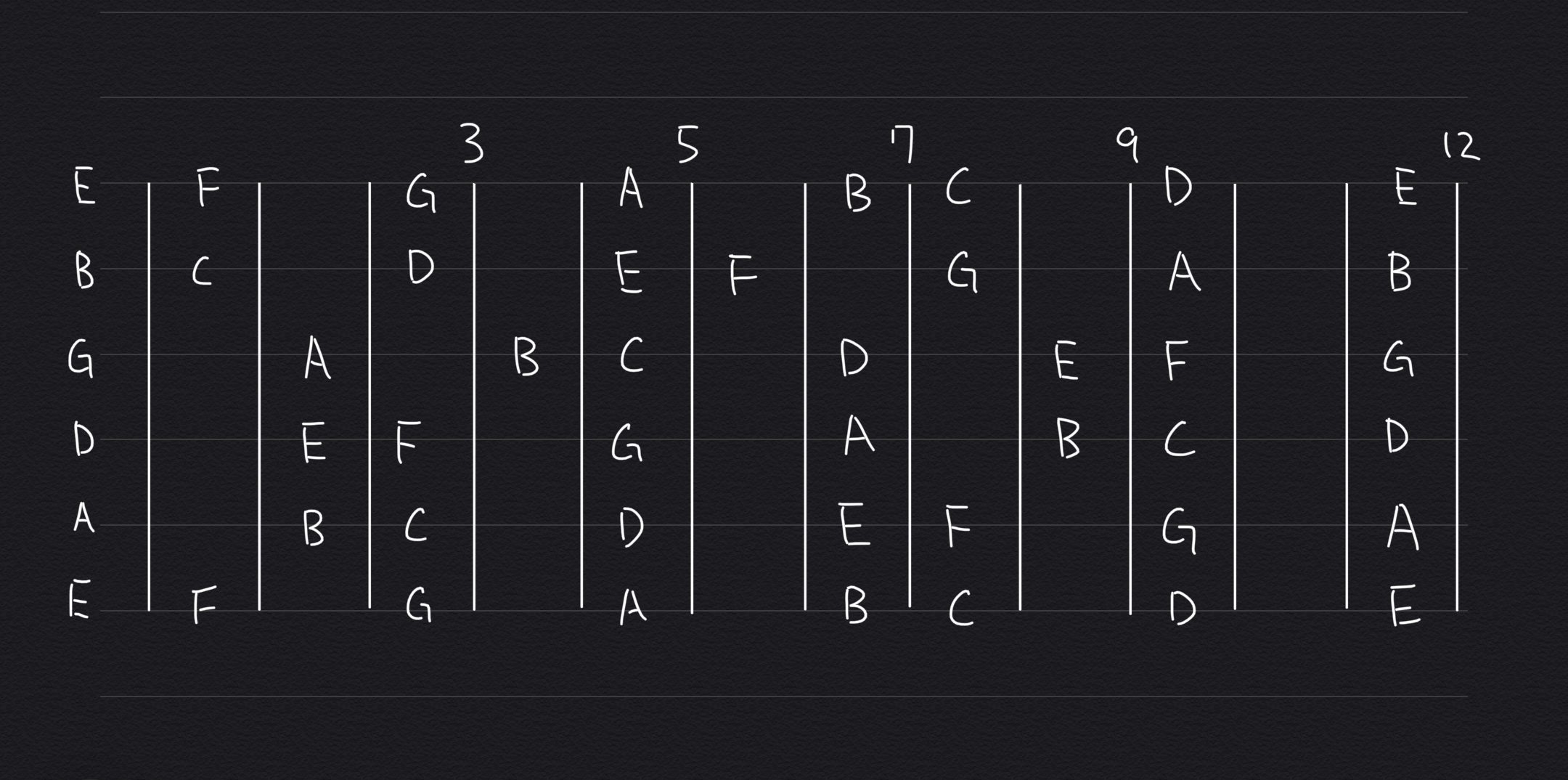

指板上の音の配置さえ分かるようになればあとは自分で組み合わせて様々なコードを作れるようになるはず…ではある。

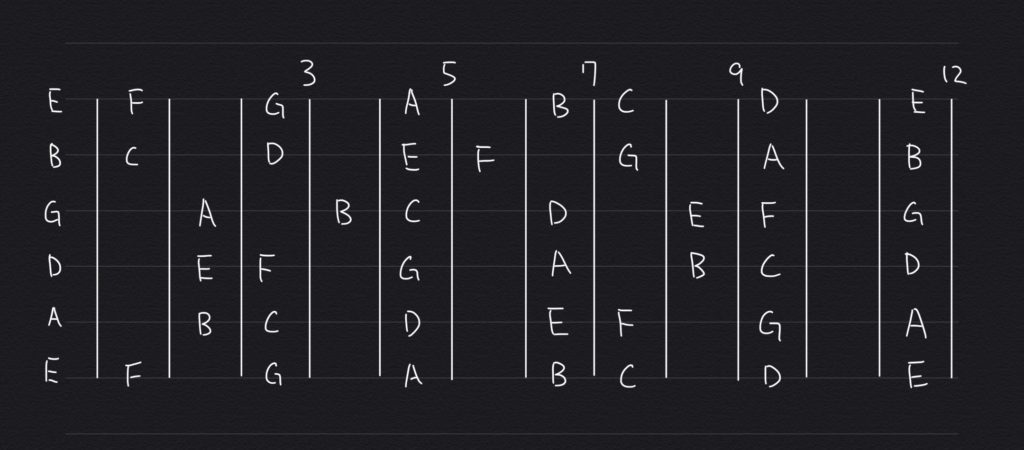

まず、指板上にCメジャースケールの音階を音名のまま表示したものが写真1、

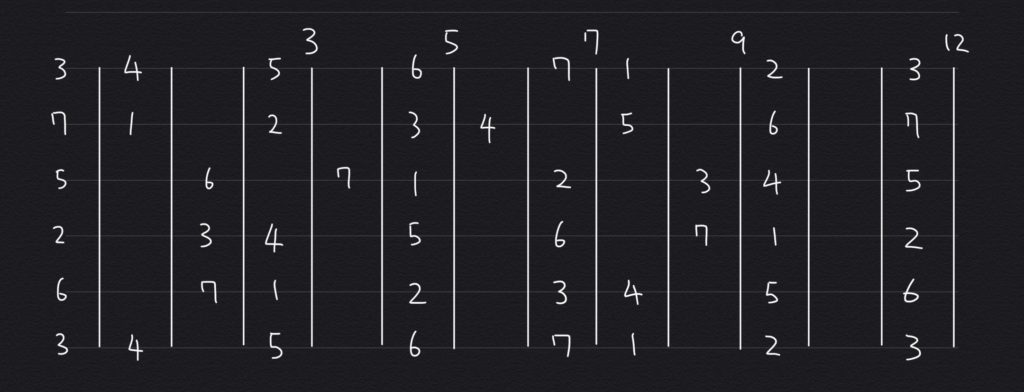

そして、Cメジャースケールの音階を「度数の番号」に置き換えた表が写真2です。

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| C | C♯/D♭ | D | D♯/E♭ | E | F |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| F♯/G♭ | G | G♯/A♭ | A | A♯/B♭ | B |

| I | Ⅱm | Ⅲm | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵm | Ⅶm(♭5) |

| 1・3・5 | 2・4・6 | 3・5・7 | 4・6・1 | 5・7・2 | 6・1・3 | 7・2・4 |

| C | Dm | Em | F | G | Am | Bm(♭5) |

| D♭ | E♭m | Fm | G♭ | A♭ | B♭m | Cm(♭5) |

| D | Em | F♯m | G | A | Bm | C♯m(♭5) |

| E♭ | Fm | Gm | A♭ | B♭ | Cm | Dm(♭5) |

| E | F♯m | G♯m | A | B | C♯m | D♯m(♭5) |

| F | Gm | Am | B♭ | C | Dm | Em(♭5) |

| G♭ | A♭m | B♭m | C♭ | D♭ | E♭m | Fm(♭5) |

| G | Am | Bm | C | D | Em | F♯m(♭5) |

| A♭ | B♭m | Cm | D♭ | E♭ | Fm | Gm(♭5) |

| A | Bm | C♯m | D | E | F♯m | G♯m(♭5) |

| B♭ | Cm | Dm | E♭ | F | Gm | Am(♭5) |

| B | C♯m | D♯m | E | F♯ | G♯m | A♯m(♭5) |

半音上がったり下がったりするたびに一フレットずつ全体をずらせば調の変更ができますが、例えばCスケールの音の配置を見ると2弦の1フレットに主音があることから、2弦の何フレットに主音があるかが分かれば調の判定は可能です。(表1)

しかし、実際のところこの理論は一見理想的ですが覚えるのが難しく、机上の空論かもしれません。僕自身発展途上なので、ギター上達のより良い方法を探しながら日々練習中なのです。

自分的には練習のためにいい感じの表ですが、もっと万人に分かりやすくするための改善点はあるように思うので、この記事はとりあえずで仮置きです。

コメント